「ねずみ」と「ハムスター」って、なんだか似てますよね。ペットショップで見かけて、「あれ、どっちがどっちだっけ?」と迷ってしまうこともあるかもしれません。小さくてフワフワしていて、仕草もどこか似ているので、混乱してしまうのも無理はないかなと思います。

あるいは、お家で見かけたのが害獣のネズミなのか、それとも…?と不安になる方もいるかも。

この二匹、実は生物学的な分類から全く違う動物なんです。見た目の決定的な見分け方、例えば尻尾や頬袋の有無はもちろん、ペットとして飼うならどっちが良いのか、その賢さや懐きやすさ、平均寿命、さらには種類の違いや「汚い」といった害獣のイメージまで、気になる疑問はたくさんあると思います。

私自身、ハムスターと暮らしていると、友人から「それってネズミと何が違うの?」と聞かれることも多くて…。

この記事では、そんな「ねずみとハムスターの違い」について、ペットとしての側面を中心に、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説していきますね。この記事を読み終わる頃には、二匹の違いがハッキリと分かるようになっているはずです。

- ねずみとハムスターの決定的な見分け方

- 生物学的な分類や仲間の違い

- ペットとしての飼いやすさや性格の違い

- それぞれの種類や平均寿命の目安

ねずみとハムスターの違い:見分け方

まずは、一番気になる「見た目の違い」から見ていきましょう。一見そっくりな両者ですが、知ってしまえば誰でも簡単に見分けられる決定的な身体的ポイントがあります。さらに、生物学的な背景や、多くの人が持つイメージの違いについても、じっくり解説していきますね。

決定的な違いは尻尾と頬袋

ねずみとハムスターを実際に見分けるとき、一番わかりやすいのが「尻尾(しっぽ)」と「頬袋(ほおぶくろ)」の有無です。この2点さえ押さえておけば、まず間違うことはないですよ。

① 尻尾(しっぽ)の長さ

最も明確な違いが尻尾です。

ハムスターの尻尾

ハムスターの尻尾は非常に短く、ちょこんと丸まっているのが特徴です。種類によっては、フワフワの毛に隠れてほとんど見えない子もいます。これは、ハムスターが主に地中で巣穴を掘って生活するように進化してきたため、長い尻尾が必要なくなり退化した結果と考えられています。

ねずみの尻尾

一方、ねずみ(私たちがよく知るマウスやラット)の尻尾は、体と同じくらい細くて長いのが特徴です。この長い尻尾は、高い所や細い足場を移動する際に、巧みに「バランサー」として機能します。また、尻尾の血管を使って体温を調節する役割も持っているんですよ。

② 頬袋(ほおぶくろ)の有無

もう一つの決定的な違いが、食べ物を溜め込む「頬袋」です。

ハムスターの頬袋

ハムスターといえば、頬袋に食べ物をパンパンに詰め込む姿が可愛いですよね。これは、野生時代の「貯食(ちょしょく)」という習性の名残です。餌が少ない乾燥地帯で、天敵に見つかるリスクを冒してその場で食べず、安全な巣穴まで素早く運ぶために発達しました。この頬袋は非常に大きく、自分の頭の大きさほどの餌を詰め込めるとも言われています。時には赤ちゃんを隠すのに使うこともあるんですよ。

ねずみの頬袋

対照的に、ねずみ(マウスやラット)には、この頬袋がありません。彼らは餌を見つけると、その場で食べるか、口でくわえて少しずつ運ぶという行動をとります。

- ハムスター:尻尾が短い + 頬袋がある

- ねずみ:尻尾が長い + 頬袋がない

生物学的な分類と仲間の違い

見た目が似ているので同じ仲間だと思われがちですが、生物学的な分類(生き物の家系図のようなもの)を見ると、彼らはかなり早い段階で枝分かれしています。

どちらも「ネズミ目(もく)」、通称「げっ歯目(げっしもく)」という非常に大きなグループの仲間ではあります。このグループにはリス、プレーリードッグ、カピバラ、チンチラなども含まれるので、かなり広い括りですね。共通点は、硬いものをかじるために一生伸び続ける鋭い門歯(切歯)を持っていることです。

ですが、その先の「科(か)」という、より詳細なレベルで分岐します。

- ハムスター:ネズミ亜目 キヌゲネズミ科 キヌゲネズミ亜科

- ねずみ(マウス・ラット):ネズミ亜目 ネズミ科 ネズミ亜科

「科」が違うということは、人間でいえば「ヒト科」と「テナガザル科」くらい、あるいはもっと身近な例でいうと「イヌ科」と「ネコ科」くらい違う生き物、とイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。

同じ「ネズミの仲間」ではあっても、進化の過程で異なる特徴を持って発展してきた、全く別の動物なんですね。

見た目の種類と大きさの比較

「ハムスター」や「ねずみ」と一口に言っても、ペットとして人気の種類はいくつかあり、大きさも異なります。ここで代表的な種類を比較してみましょう。

ハムスターの種類と大きさ

ペットのハムスターは、大きく分けて「ゴールデンハムスター」と「ドワーフハムスター」の2タイプに分類されます。

- ゴールデンハムスター (シリアンハムスター):体長は約15〜18cm、体重は約100〜150g。ずんぐりとして丸っこい体型が特徴で、ハムスターの中では大型のタイプです。

- ドワーフハムスター:体長は約7〜12cm、体重は約30〜50gと小型です。ペットショップでよく見かける「ジャンガリアンハムスター」や「キャンベルハムスター」、「ロボロフスキーハムスター」などがこのタイプに含まれます。

ペットネズミの種類と大きさ

一方、ペットとして飼育される「ねずみ」には、主に「ファンシーマウス」と「ファンシーラット」がいます。

- ファンシーマウス(ハツカネズミ):体長は約6〜9cm(尻尾を除く)、体重は約20〜40g。ドワーフハムスターと同じくらいか、それよりも小さいくらいです。ハムスターよりスマートで細長い体型をしています。

- ファンシーラット(ドブネズミ):体長は約20〜25cm(尻尾を除く)、体重は約300〜600gにもなります。ゴールデンハムスターよりもさらに一回り以上大きく、筋肉質でしっかりした体型です。

「ねずみ」と聞くと小さいイメージがあるかもしれませんが、ペットとして人気のファンシーラットは、実はゴールデンハムスターの2倍以上の体重になることも珍しくないんですよ。

| 比較項目 | ゴールデンハムスター | ドワーフハムスター | ファンシーマウス | ファンシーラット |

|---|---|---|---|---|

| 分類 | キヌゲネズミ科 | キヌゲネズミ科 | ネズミ科 | ネズミ科 |

| 平均体長(尾除く) | 約15-18cm | 約7-12cm | 約6-9cm | 約20-25cm |

| 平均体重 | 約100-150g | 約30-50g | 約20-40g | 約300-600g |

| 尻尾 | 非常に短い | 非常に短い | 細く長い | 細く長い |

| 頬袋 | あり | あり | なし | なし |

チャイニーズハムスターはどっち?

ここでちょっとややこしいのが、「チャイニーズハムスター」の存在です。

この子は、他のハムスターと比べて顔が細長く、尻尾も約1cmと「ハムスターにしては長い」という、ネズミ(マウス)に似た身体的特徴を持っています。その見た目の類似性や、一部の古い子供向け資料などで「ネズミ科」として紹介されてしまった歴史もあって、しばしば混乱の原因になります。

ですが、結論から言うと、チャイニーズハムスターもゴールデンやジャンガリアンと同じ「キヌゲネズミ科」の仲間です。生物学的な分類上は、間違いなくハムスターなんですね。

別名を「セスジキヌゲネズミ」とも呼ばれる通り、背中に一本の筋があるのが特徴です。他のハムスターに比べて木登り(ケージの金網など)が得意な子が多いとも言われています。性格は比較的おとなしいですが、臆病な一面もあるとされていますよ。

害獣とペットの「汚い」イメージ

「ねずみ」と聞くと、どうしても「害獣」「不潔」「汚い」「病気を媒介する」といったネガティブなイメージが浮かんでしまいますよね。これは、私たちの生活空間に侵入してくる野生のドブネズミやクマネズミ、ハツカネズミが、実際に衛生上の問題を引き起こすことがあるためです。

特に、ペットの「ファンシーラット」の原種が「ドブネズミ」、「ファンシーマウス」の原種が「ハツカネズミ」と聞くと、お迎えするのをためらってしまう方もいるかもしれません。

でも、これは大きな誤解です。

「家畜化」による根本的な違い

ここで重要なのが「家畜化(Domestication)」という概念です。ペットショップで販売されているファンシーラットやファンシーマウスは、野生の彼らとは全く違います。

野生のオオカミが危険な動物である一方、その子孫であるイエイヌ(犬)が人間のパートナーであるのと全く同じ関係です。ファンシーネズミたちは、人間が長年にわたって「愛玩動物」として品種改良を重ね、人懐っこい性質を選び、攻撃性を取り除いてきたペットです。

衛生管理の違い

野生のネズミは、下水管やゴミ捨て場など不衛生な場所を移動し、食料を漁るため、病原菌や寄生虫を運ぶリスクがあります(出典:厚生労働省 動物由来感染症を知っていますか?)。

しかし、ペットのファンシーネズミたちは、清潔な環境で適切な食事を与えられて管理・飼育されています。野生のネズミが持つような病原菌のリスクは(適切に飼育されている限り)ありません。

野生の「害獣のネズミ」と、ペットの「ファンシーネズミ」は、生物学的なルーツは同じでも、人間との関係性や衛生面において、全く別の存在として考えてあげるのが大切ですね。

ペットとしてのねずみとハムスターの違い

ここからは、実際に「ペットとしてお迎えする」ことを考えた場合の違いについて、さらに詳しく比較していきます。あなたのライフスタイルや、ペットに何を求めるかによって、ベストなパートナーは変わってきます。性格や飼いやすさ、寿命、そして活動時間など、知っておくべき重要なポイントがたくさんありますよ。

飼うならどっち?生活スタイルの違い

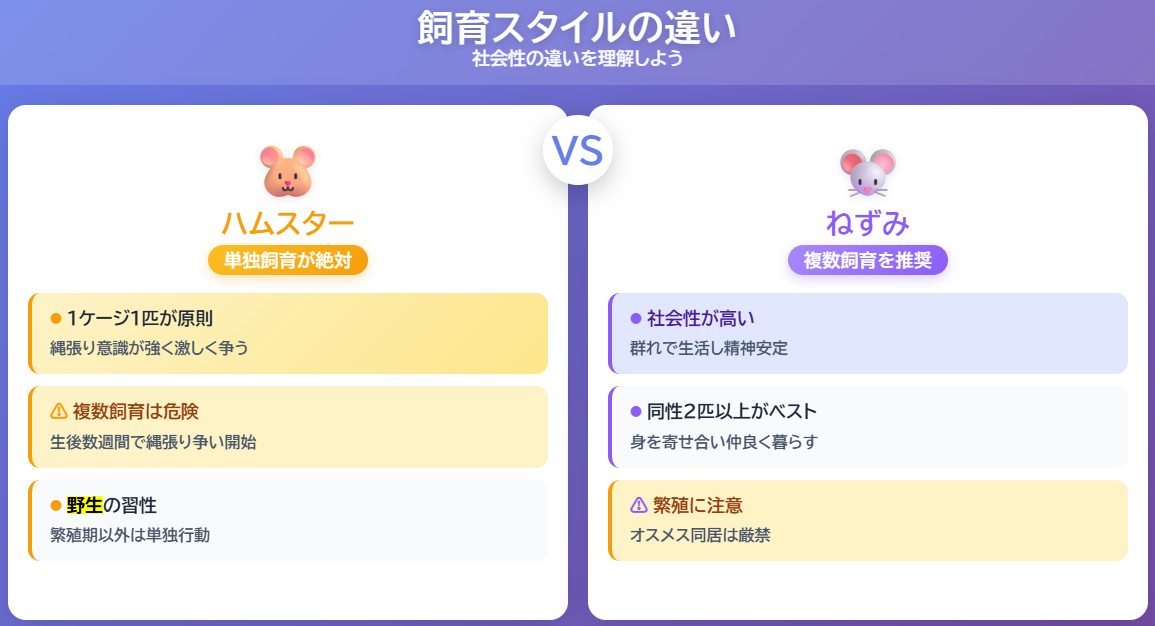

まず、飼い方に関する最も大きな違い、そしてお迎えする前に絶対に知っておかなければならないのが「社会性」の違いです。これを間違えると、ペットにも飼い主さんにも大きなストレスがかかってしまいます。

ハムスターは「単独飼育」が絶対

野生のハムスターは縄張り(テリトリー)意識が非常に強く、繁殖期以外は単独で行動します。その習性はペットのハムスターにも色濃く残っており、同種であっても激しく争います。

そのため、ペットのハムスターも「1ケージ1匹」での単独飼育が絶対的な原則です。

「小さいから2匹一緒でも大丈夫そう」「兄弟だから仲良くできるかも」と考えるのは非常に危険です。ある程度成長すると(早い子では生後数週間で)、縄張り争いを始め、最悪の場合、相手が死んでしまうまでケンカをすることもあります。

ジャンガリアンハムスターなど一部のドワーフ種は、相性次第で複数飼育が「可能」とされることもありますが、それは非常に広いケージ、複数の隠れ家や給水器、回し車を用意し、飼い主さんが常時監視できるなど、極めて高度な管理下での話です。基本的にはケンカが始まればすぐに別居させる必要があり、初心者の方には全くおすすめできません。

ねずみ(マウス・ラット)は「複数飼育」が推奨

対照的に、ファンシーマウスやファンシーラットは非常に社会性が高い動物です。野生でも群れで生活するのが基本で、仲間とコミュニケーションを取ることで精神的な安定を得ています。

単独で飼育すると「寂しがり屋」な一面を見せ、ストレスを感じてしまう可能性があります。

そのため、ネズミ(マウス・ラット)はオス同士、メス同士など、同性での複数飼育が推奨されます。2匹以上で身を寄せ合って眠ったり、じゃれ合ったりする姿はとても微笑ましいですよ。

ただし、ネズミは非常に繁殖力が強い動物です。オスとメスを一緒に飼うと、あっという間に数が増えてしまい手に負えなくなります。繁殖を望まない場合は、必ず「同性」で飼育してください。お迎えする際は、必ずペットショップの店員さんや動物病院など、専門家に性別を正確に確認してもらいましょう。

賢さや懐きやすさの比較

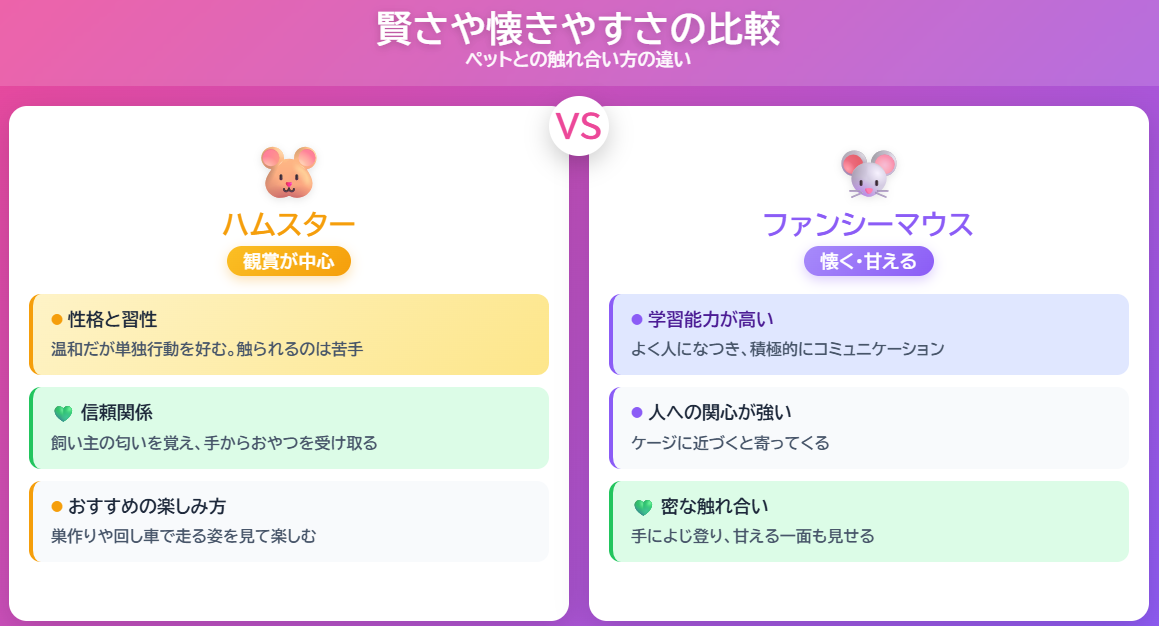

ペットとどのように触れ合いたいかによって、推奨される動物は全く異なります。「懐く」のレベルが、両者ではかなり違うんです。

ハムスター(観賞が中心)

ハムスターの性格は基本的に「温和」とされますが、その習性は単独行動と夜行性を好み、人間にベタベタと触られることはあまり好きではありません。

もちろん個体差はあり、長く飼っていれば飼い主さんの匂いを覚え、手からおやつを受け取ってくれたり、手のひらに乗ってくれたりします。これは信頼関係の証で、とても嬉しい瞬間です。

ただ、犬や猫のように「飼い主さんに甘える」「撫でられるのを喜ぶ」といった積極的なコミュニケーションを期待するよりは、ケージの中で巣作りをしたり、回し車で元気に走ったりする姿を「見て楽しむ(観賞用)」ペットとしての側面が強いと理解しておくと、お互いに幸せかもしれません。

ファンシーマウス(懐く、甘える)

ファンシーマウスは、「学習能力が高く、よく人になつく」とされています。ハムスターよりも人への関心が強く、ケージに近づくと寄ってきたり、手によじ登ってきたりと、積極的なコミュニケーションが可能です。飼い主さんに「甘える一面」も見せることがあり、ハムスターよりも密な触れ合いを求める方に向いているかもしれません。

ファンシーラットは犬猫のように懐く?

ねずみ(げっ歯類)の中でも、ファンシーラットの知能と人懐っこさは群を抜いています。「小さい犬」と表現する飼い主さんもいるほどです。

驚くべき知能の高さ

非常に頭が良く、訓練によって「お座り」「お手」「スピン(回転)」や、「名前を呼ぶと来る」といった簡単な芸を覚える個体も存在します。簡単なパズルを解いたり、障害物コースをクリアしたりする動画もよく見かけますね。

犬猫のようなコミュニケーション

温厚で人になつきやすく、飼い主さんを「群れの仲間」として強く認識します。実際に飼っている方からは「ハムスターよりも断然人懐っこい」という声をほぼ必ず聞きますね。

犬や猫のように甘え、撫でられると喜んで目を細めたり、リラックスした時に「ポルフィリン」という赤い分泌物を出すことや、嬉しくて歯ぎしり(グラインディング)のような音を出すこともあります。飼い主さんの肩に乗ったり、服の中に入って一緒にくつろいだりするなど、深いコミュニケーションを望む方には、ファンシーラットが最高のパートナーになるかもしれません。

平均寿命はどちらが長い?

残念ながら、どちらの動物も私たち人間よりずっと短い時間しか一緒にいられません。これは、小さなペットをお迎えする上で、最も覚悟が必要な点です。お迎えする前に、必ず知っておいてほしいことです。

あくまで一般的な目安ですが、それぞれの平均寿命は以下の通りです。

- ハムスター(各種):約2〜3年

- ファンシーマウス:約1.5〜2年

- ファンシーラット:約2〜3年

ハムスターとファンシーラットは比較的近く、約2〜3年です。一方で、ファンシーマウスは1.5〜2年と、さらに短い傾向があります。もちろん、これはあくまで目安であり、飼育環境や遺伝、個体差によって大きく変わります。3年以上生きてくれる子もいれば、残念ながら病気で早くにお別れが来ることもあります。

活動時間帯の違いも重要

寿命と合わせて、飼い主さんの生活リズムに関わる「活動時間」も大きな違いです。

- ハムスター:完全な夜行性です。主に明け方や夕方(薄明薄暮性とも)に活動し、日中はほとんど寝ています。人間の生活リズムとはずれやすく、日中に無理やり起こすことは、ハムスターにとって大きなストレスとなり、寿命を縮める原因にもなります。

- ファンシーラット・マウス:本来は夜行性です。しかし、特にファンシーラットは順応性が高く、ペットとして飼育されるうちに「生活リズムが変わる」個体も多く、飼い主さんが起きている日中に活動し、夜は一緒に寝る、といった柔軟性を持つとされます。

これらの寿命や活動時間はあくまで一般的なデータです。健康状態や飼育環境、個体差が非常に大きいため、参考程度に考えてください。小さなペットは体調の変化が早いため、少しでも「おかしいな?」と感じたら、すぐにエキゾチックアニマルを診療できる動物病院の専門家に相談しましょう。

総括:ねずみとハムスターの違い

ここまで、ねずみとハムスターの違いについて、見分け方からペットとしての性質まで詳しく見てきました。

生物学的に「キヌゲネズミ科」と「ネズミ科」という全く異なる動物であり、「頬袋の有無」と「尻尾の長さ」という明確な身体的特徴で見分けられること、そしてペットとしての適性が大きく異なることがお分かりいただけたかなと思います。

最後に、それぞれどんな人におすすめかをまとめてみますね。

ハムスターがおすすめな人

- ペットと積極的に触れ合うよりも、巣箱で眠る姿や回し車で走る姿を「静かに眺めて癒されたい」人。

- 夜行性の生態を理解し、日中は静かに休ませてあげられる環境を用意できる人。

- 「1匹だけ」を大切に、マイペースにお世話したい人。

ファンシーマウス・ラットがおすすめな人

- ペットと積極的に触れ合いたい、犬や猫のような深いコミュニケーションを望む人。

- 「複数飼育」が推奨されるため、同性2匹以上で仲良く暮らす姿を観察したい人。

- (特にラット)芸を教えたり、名前を呼んで反応を楽しんだり、毎日しっかりと遊んであげる時間を確保できる人。

- (特にマウス)平均寿命が1.5〜2年と短いことを理解し、その短い期間を愛情深くお世話できる人。

あなたのライフスタイルや、ペットに何を求めるかを深く考えることが、最適なパートナーと出会うための最も重要な鍵となります。

どちらの子をお迎えするにしても、大切なのはその子の生態や習性を正しく理解し、その短い一生に最後まで責任を持ってお世話することです。

この記事が、あなたにとって最高のパートナーと出会うための一助となれば、私にとってこれほど嬉しいことはありません。